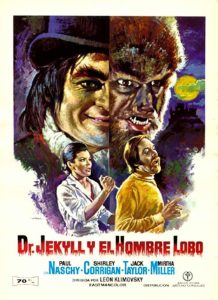

Waldemar Daninsky, señor de Transilvania, rescata a una turista inglesa de unos bandoleros, si bien no antes de que el marido perezca a manos de ellos. La muchacha pronto se apercibe de que, las noches de luna llena, su defensor se transforma en hombre lobo, y en agradecimiento le habla de un amigo suyo, un tal doctor Jekyll, que podría ayudarle en su mal, por lo cual ambos viajan a Londres…

Dirección: León Klimovsky. Producción: Arturo González Producciones Cinematográficas. Productor: Arturo González. Productor ejecutivo: Alfredo Fraile. Guion: Jacinto Molina. Fotografía: Francisco Fraile. Música: Antón García Abril, [Adolfo Waitzman, sin acreditar]. Montaje: Petra de Nieva. Decorados: José Algueró. FX: Miguel Sesé (maquillaje), Antonio Molina (efectos especiales). Intérpretes: Jacinto Molina [acreditado como Paul Naschy] (Waldemar Daninsky / hombre lobo / Mr. Hyde), Shirley Corrigan (Justine), Jack Taylor (Dr. Henry Jekyll), Mirta Miller (Sandra), José Marco (Imre Kosta), Luis Induni (Otvos), Barta Barri (Gyogyo, el posadero), Luis Gaspar (Thurko, acólito de Otvos), Elsa Zabala (Uswika Bathory), Lucy Tiller (prostituta), Jorge Vico, Adolfo Thous, Marisol Delgado, Montserrat Julió, Heinrich Starhemberg, María Luisa Tovar… Nacionalidad y año: España 1971. Duración y datos técnicos: 96 min. color 1.33:1 (formato de rodaje, open matte) – 1.66:1 (formato de cine) 35mm inflados a 70mm.

La primera mitad de la década de los setenta fue, sin duda, la edad de oro del fantaterror español, en lo que a cantidad se refiere, así como a éxito de público. En el caso concreto de Paul Naschy / Jacinto Molina, por aquel entonces encadenaba una película tras otra. Y especificando en su creación licantrópica, el torturado Waldemar Daninsky, tras la celebérrima La noche de Walpurgis (1971) ofreció la fallida La furia del hombre lobo[1], estrenada en 1972 ―en concreto, el 7 de febrero―. De inmediato enlaza y procura una nueva aventura del personaje con Dr. Jekyll y el hombre lobo, que se estrena el 6 de mayo, es decir, solo tres meses después.

Como es norma en las andanzas cinematográficas de Waldemar Daninsky, no hay una continuidad clara entre unas y otras películas, y casi podría decirse que todas ellas transcurren en universos alternos, o lo que yo he llamado «las multi-Tierras licantrópicas», o «multiverso licantrópico», en todas las cuales existe un Waldemar condenado a sufrir la maldición, siempre con un origen y un final distintos (salvo muy ligeras y ocasionales conexiones). Así, en una escena el ama de cría explicará a Justine que los Daninsky, de origen húngaro, emigraron a Baliavasta siglos atrás, y que ella entró a servir en el castillo al nacimiento de Waldemar, de quien se ocupó desde entonces.

Jacinto Molina siempre sintió una fascinación especial por el pastiche, desde que en su tierna infancia viera Frankenstein y el hombre lobo (Frankenstein Meets the Wolf Man, Roy William Neill, 1943), y, siempre que pudo, en sus películas sobre el licántropo intentó unir a este con algún otro motivo del género, empezando por la que sería su primera entrega, La marca del hombre lobo (1968). Por lo general, se trató de vampiros, pero en esta ocasión suministró un curioso quiebro y eligió al personaje creado por Robert Louis Stevenson. El hombre lobo representa la parte salvaje, animal, implícita en todo ser humano, y cuando Stevenson publicó El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886), un segmento de esa misma idea bullía en su mente: por medio de su fórmula química, el doctor Jekyll libera la parte no civilizada que todos tenemos, se derriban las barreras morales auto-impuestas, y nos volvemos la bestia que otrora fuimos.

Un ejemplar temprano de la filmografía licantrópica como es El lobo humano (Werewolf of London, Stuart Walker, 1935) permitía distinguir los nexos de unión que existen entre uno y otro mito. Molina, de un modo inteligente, mezcla ambos en un guion tan disparatado como ingenioso, ofreciendo una solución «científica»: la personalidad de Hyde sería más potente que la del licántropo; interna, moralmente, se desataría un conflicto, del cual Hyde saldría vencedor y acabaría con el hombre lobo; a continuación se planteaba la disyuntiva de combatir a Hyde con otra fórmula, y Waldemar quedaría liberado. Pero, por supuesto, con la atracción que Molina sentía por las soluciones fatalistas, la cosa no podría salir bien.

Por obvios motivos económicos la acción tiene lugar en la época contemporánea al rodaje, lo cual brinda a las imágenes ese look tan propio de aquel entonces, con chicas en minifalda y chicos con jersey de cuello alto. En ese ambiente, el victoriano Mr. Hyde aparece, ofreciéndose como un anacronismo en su aspecto físico (viste de época), pero no tanto en cuanto a lo que se refiere socialmente.

Vuelve a dirigir, como en La noche de Walpurgis, el argentino León Klimovsky, que hace lo que puede con un presupuesto que se adivina de lo más paupérrimo ―pese a que hubo rodaje en Londres, nada menos; las escenas que transcurren en Transilvania es muy posible que se filmaran en Navacerrada y Talamanca del Jarama, en Madrid―, y cabe resaltar la efectividad de la escena de la conversión en el ascensor del hospital. El maquillaje de Miguel Sesé para el hombre lobo, de leve tonalidad pelirroja, resulta medianamente efectivo, pese a que los colmillos luzcan un tanto desmesurados. En cuanto a la caracterización de Hyde, esta se muestra de una sutileza muy hábil: tonalidades pálidas que resaltan algunos rasgos, cejas puntiagudas y unas lentillas color miel (de enorme incomodidad para el actor) que hacen resaltar la malignidad de la mirada. Molina se muestra muy dúctil en su triple cometido, y es una lástima que la moda de la época le ofrezca con la voz doblada[2].

Este último elemento, el del doblaje, es uno de los más negativos del film, junto a una escasa efectividad de gran parte del reparto ―habría que destacar positivamente al norteamericano Jack Taylor y la argentina Mirta Miller― y, sobre todo, una incómoda banda sonora compuesta por Antón García Abril, que sigue los dictados de la época, que parece ser el de boicotear la película, aunque según confesión personal del propio Paul Naschy, eran los propios productores quienes exigían esas músicas espantosas y anti-climáticas.

Jacinto Molina hace uso, una vez más, tanto de su cinefilia como de su amor hacia los clásicos del género, tanto literarios como cinematográficos. La «chica» se llama Justine, un nombre que ya ha usado en más de una ocasión, y que procede, desde luego, del clásico del marqués de Sade ―el divino Marqués será referencia a lo largo de la película en más de un sentido―; se cita la localidad de Bistritz, un obvio homenaje al Drácula (Dracula, 1897) de Bram Stoker; y el climático final uno diría que es una alusión a todo un clásico del wéstern (pues no solo de terror vive el cinéfilo) como es la espléndida Duelo al sol (Duel in the Sun, 1946), de King Vidor. Añadamos también, a nivel anecdótico, el uso del nombre de la localidad de Baliavasta, de la cual Molina volvería a hacer uso en El retorno del hombre lobo (1980). Por su parte, el propio Waldemar regresaría en El retorno de Walpurgis (Carlos Aured, 1973).

Anecdotario

- Títulos anglosajones: Doctor Jekyll and the Werewolf / Dr Jekyll and the Wolfman / Dr. Jekyll vs. the Wolfman / Dr Jekyll Versus the Werewolf.

- El rodaje tuvo lugar en diversos lugares de Londres, así como en Madrid y en el castillo de Guadamur, en Toledo.

- Como era costumbre, se filmaron dos versiones, con desnudos y sin desnudos.

- Voces de doblaje: Simón Ramírez (Jacinto Molina), María Luisa Rubio (Shirley Corrigan), Félix Acaso (Jack Taylor), Mari Ángeles Herranz (Mirta Miller), Manuel Torremocha (José Marco), Claudio Rodríguez (Luis Induni), Joaquín Vidriales (Barta Barri), Pilar Calvo (Elsa Zabala).

- Película previa de la saga de Waldemar: La furia del hombre lobo (José María Zabalza, 1972).

- Película siguiente de la saga de Waldemar: El retorno de Walpurgis / Noche del asesino (Carlos Aured, 1973). España / México.

- Estrenada en España el 6 de mayo de 1972.

Carlos Díaz Maroto (Madrid. España)

CALIFICACIÓN: ***

- bodrio * mediocre ** interesante *** buena **** muy buena ***** obra maestra

[1] Pese a ello, según parece, La furia del hombre lobo se rodó antes que La noche de Walpurgis, pero su estreno fue pospuesto.

[2] El cine español de la época se rodaba sin sonido directo, y luego era doblado en estudio, como si fuese una película extranjera. En este caso, sin embargo, se rodó en inglés, y luego se realizó el oportuno doblaje al castellano. Algunos estudiosos especulan que estos doblajes se efectuaban con el fin de que el espectador tuviera la impresión de hallarse ante una película extranjera doblada, y no nacional.